Una storia da dimenticare? La prima parte forse. Quella delle rapine in bianco e nero, della tragica cattura parigina, dei giorni bui del carcere. Non la seconda, che invece è stata un altro percorso. Anche più difficile, se si tratta di cambiare se stessi. Ho conosciuto Luciano Lutring durante la sua seconda vita, quella sulla riva piemontese del Lago Maggiore, tra Massino Visconti e Arona, trascorsa a dipingere e a scrivere. Quando l’editore Amos Cartabia me ne parlò per la prima volta l’eco delle imprese di Lutring, delle sue rapine, delle fughe rocambolesche, dei suoi amori appassionati in realtà non era arrivata ai giovani della mia generazione, non in modo così nitido almeno.

L’editore mi regalò una copia fresca di stampa della sua autobiografia “Una storia da dimenticare”, e mi raccontò che Luciano Lutring si era presentato qualche mese prima negli uffici della Acar Edizioni a Origgio con un malloppo di oltre quattrocento pagine, che raccoglieva la sua storia e i suoi ricordi; poi mi disse che erano scesi al bar per bere un caffè, ma che al momento di pagare il conto il proprietario del locale accennando a Lutring gli aveva chiesto: «Lo sa chi è quel signore? Non è che sta organizzando un colpo?».

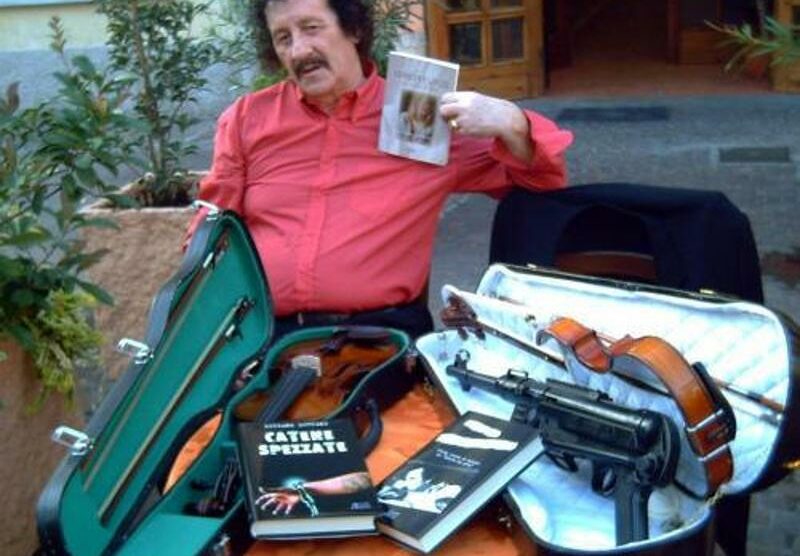

Lutring era seduto al tavolino con il suo manoscritto e parlava amabilmente con le sue figlie. L’anno successivo lo incontrai ad una serata natalizia di Acar e poi ancora in un’occasione analoga, in cui intervenne ad una serie di tavole rotonde sul tema cronaca e noir. Restare immuni al fascino di Lutring era impossibile: era un narratore instancabile, raccontava un aneddoto dopo l’altro in un dialetto milanese che rievocava la Mala di una Milano d’altri tempi, attraverso episodi pittoreschi attinti dai suoi ricordi, forse un po’ romanzati ma senza mai eccedere, in un crescendo che spesso prendeva pieghe comiche, da cabaret, di cui Lutring dimostrava di conoscere alla perfezione tempi e regole. Un modo, forse, per sdrammatizzare una storia, una vita – la sua prima vita – che aveva preso una brutta piega per colpa di una Smith&Wesson acquistata per fare il “gagà”, lo sbruffone, in anni in cui i gangster americani affascinavano i giovanotti.

Nell’aprile del 2007, all’Osteria del Ritrovo di Carate Brianza, mi fece l’onore di presentare insieme i nostri libri incoraggiandomi a scrivere, tra un risotto giallo con ossobuco e un menù toscano cucinati dallo chef Roberto Pirelli: raccontò di quando diciottenne andò a pagare la bolletta della luce per una vecchia zia, ma all’ufficio postale l’impiegato, vedendo quel giovanotto dai modi un po’ bruschi e con una pistola infilata nei jeans, gli consegnò tutto il denaro che aveva in cassa. La prima “rapina” di un bandito che non sparò mai un colpo. E poi di quella volta che «uscendo da una banca dopo una rapina, c’era lì una nonnina spaventata: le ho allungato un po’ di soldi e le ho detto: “Nonna, mangia anca ti”. Il giorno dopo sul giornale ho letto: Anziana recupera parte del bottino». Dava però l’impressione di guardare con profondo rammarico ai suoi errori, sebbene in seguito li avesse ampiamente riscattati: «Nessun uomo – ha scritto Lutring – nasce con l’etichetta di criminale. Ma a volte le contingenze, e anche le coincidenze, possono spingere chiunque nel baratro».