L’occasione di scrivere sull’artista di Lissone Antonio Mottolese mi è stata fornita dalla notizia che il 20 ottobre 2022 si è aperta una sua mostra personale al San Fedele di Milano, storico spazio che sin dagli anni Cinquanta del Novecento ha dato vitalità non solo all’arte sacra in Italia, ma ha saputo indicare e imporre giovani artisti che sono poi diventati maestri di chiara fama.

In mostra ventuno opere, piccoli inchiostri a impressione su carta di circa 35 x 25 cm. ciascuno, e si coglie subito la ricerca che l’artista brianzolo da sempre articola intorno alla forma delle cose inanimate e degli esseri viventi, concependo la forma come metamorfosi, transito, spiazzamento. Non è un pittore puro, nel senso che lavora sia con la pittura, che con la fotografia e la scultura. Da anni Antonio Mottolese che vive a Lissone – è nato a Castelfranco Veneto nel 1945 e sta per compiere 77 anni- unitamente a colleghi come Lino Gerosa e Paolo Mazzuferi, ha operato nell’ambito dell’insegnamento presso l’Isa (l’Istituto statale d’Arte di Monza è stato ed è uno dei luoghi centrali dell’istruzione nell’ambito della comunicazione visiva, del design e della grafica), ed ha formato almeno un paio di generazioni di operatori dell’immagine, contribuendo con le loro proposte e attraverso la didattica quotidiana all’elaborazione del progetto culturale e professionale della scuola.

Si era diplomato all’Istituto Statale d’arte di Cantù e all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Antonio Mottolese e la mostra a Milano

Ora la mostra al San Fedele è stata voluta da padre Andrea Dell’Asta, un gesuita che da anni coglie al volo le nuove proposte del contemporaneo e ha avuto il merito di mettere in piedi un museo del contemporaneo tutto volto al sacro, ovvero a un concetto e a un capitolo che nella storia dell’arte non solo ha dato esempi luminosi, ma è ancor più attuale oggi, se nel museo troviamo valorizzate la Via Crucis di Lucio Fontana insieme a una “Apparizione del Sacro Cuore” che è una composizione di pannelli di ceramica lavorati dall’artista e prodotta negli anni Cinquanta proprio quando da poco era stato scartato per la realizzazione dell’ultima porta del Duomo; e ancora opere di Nanda Vigo, gli Ex Voto di Mimmo Paladino, lo Svelamento di Jannis Kounellis opera formata da un grande sacco che contiene una croce, David Simpson ha interpretato il tema della Gerusalemme celeste attraverso tre tele monocrome collocate sulla parete di fondo dell’abside, in tre colori simbolici (rosso, il sangue del sacrificio di Cristo; oro, la regalità di Dio; blu, l’immaterialità dello Spirito Santo) ecc.

I “Resti sacri” di Antonio Mottolese

Bene, in questo luogo milanese troviamo la mostra in corso di Mottolese, che ha per titolo “Resti sacri”, e come scrive Maurizio Cecchetti “nella sua opera fin dall’inizio ha avuto un peso decisivo la forma sacrificale”. Quest’intendere l’arte come “memento mori” non è stata solo una sua assoluta costante di lavoro, ma anche di altri nomi significativi dell’arte europea come Hermann Nitsch classe 1938 (morto nell’aprile del 2022), pioniere e maestro dell’Azionismo Viennese, e Jan Fabre (Anversa, 1958)artista visivo e regista di teatro, scultore e performer fiammingo che frantuma e mescola i linguaggi.

Di Nitsch sono state spettacolari le performance con sangue, viscere di animali, corpi crocifissi, strumenti preferiti dell’artista che col suo Teatro delle Orge e dei Misteri voleva disturbare e smuovere le coscienze degli spettatori, mostrando il legame che unisce violenza e sacro, violenza e rito. Lo stesso Nitsch ebbe modo di affermare: “Voglio che il mio lavoro stimoli il pubblico, i partecipanti alle mie esibizioni. Voglio suscitarli attraverso l’intensità dei sensi e portare loro una comprensione della loro esistenza”. E ancora, Fabre lavora per provocare e scuotere la società e la storia dell’arte, ma anche la natura e lo spazio pubblico, per ribaltare forme di vita e tradizioni.

Ma torniano a Mottolese che da sempre ha indagato e indaga la natura e gli animali che l’abitano, offrendo a suo modo lo spettacolo della morte, quasi mettendo in cornice non la forza di Caravaggio ma il gioco surrealista del cadavre exquise; basti pensare che per la sua ricerca negli anni Novanta del Novecento aveva allestito in un luogo aperto annesso alla sua abitazione-studio un cimitero di spoglie di animali, carcasse di gatti, piccioni e altri uccelli in decomposizione che sottoposte al “lavorio della morte” formavano composizioni, forme, ossature, strutture, reliquie che poi l’artista fotografava o addirittura inglobava in blocchi di metacrilato. Penso alla sua monumentale “Cripta” che mi porta a pensare per analogia all’altare dei Martiri d’Otranto a Otranto, o alla Chiesa di San Bernardino alle Ossa di Milano, o ai sotterranei dei Cappuccini di Palermo, o alle Cave di Parigi.

Antonio Mottolese: meraviglia e repellenza

Tutto ciò del Mottolese muove fra meraviglia e repellenza, spettacolo e orrido, estetica del primitivo e concettualità del gesto. E se nel 1996 alla Galleria Medusa di Cesena presentava La Cripta insieme a grandi elementi fotografici e metacrilati, ecco che nel 2009 alla Compagnia del Disegno di Milano -la storica galleria di Giovanni Testori e Alain Toubas– esponeva una serie di disegni eseguiti nell’arco di tre anni, svelandolo alla critica italiana come uno dei più formidabili artisti del disegno che l’Italia abbia avuto in questi ultimi anni; ma nonostante ciò Mottolese non è affatto entrato né nel grande mercato dell’arte, né nel grande circuito mediatico.

È certo -per riprendere il discorso- che i suoi disegni non sono piacevoli, evidenziano dolore, morte, fragilità dei corpi, e persino nei disegni più recenti che abbracciano il dato naturale e il paesaggio terrestre e celeste, ecco pozze lacustri, mondi, selve, sassi, tutto si svela come un rimando a fossili e reliquie del mondo. Ma alla base di tutto ciò Mottolese imprime al suo lavoro quella grande riflessione sulla condizione dei viventi, per cui ogni “reliquia” è testimonianza viva del passaggio in questo mondo, un viaggio che inizia e ha fine per chi nasce e arriva poi alla morte.

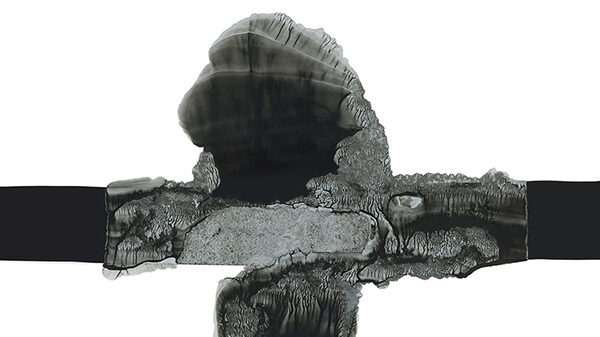

La mostra in questione che lo incornicia è composta di disegni che mostrano la Croce, un solo soggetto con le sue deformazioni che possono anche far pensare a Bacon e alle sue crocifissioni. Inchiostri neri, stesure a china, che si muovono tracciando i due assi della Croce con una pennellessa, dopo aver depositato anche talune gocce di ecoline; bel sapendo che i colori ecoline sono dei particolari inchiostri, spesso chiamati acquerelli liquidi, ma che in realtà sono composti da coloranti e non da pigmenti come i classici acquerelli.

Mottolese, dal memento morti alla speranza

A ben osservare le assi della Croce si mostrano e si leggono come “paesaggi”. Niente biancori e chiarori, se non soggetto e colore nero, che vanno interpretati come scene di dolore e di una sorta di male oscuro che incombe sul mondo, quasi a segnare quell’ora “nona” in cui avvenne la crocifissione di Cristo. Quella di Mottolese è una Croce in movimento, non perché i due assi si muovono, ma perché il paesaggio interno che li compone è mosso dal colore, che si infrange, scorre come macchia, debutta come simbologia di un capro espiatorio, sottomesso a una “dynamis” che lega cielo e terra. E quel colore liquido che dà origine nei disegni alle Croci non si pone in modo estetico, all’artista interessa la qualità sacrale e battesimale dell’opera d’arte. Le Croci di Antonio Mottolese dal memento mori portano verso un orizzonte che è di speranza e di redenzione.

***

Nato nel 1949, Carlo Franza è uno storico dell’arte moderna e contemporanea, italiano. Critico d’arte. È vissuto a Roma dal 1959 al 1980 dove ha studiato e conseguito tre lauree all’Università Statale La Sapienza (lettere, filosofia e sociologia). Si è laureato con Giulio Carlo Argan di cui è stato allievo e assistente ordinario. Dal 1980 è a Milano dove tuttora risiede. Professore straordinario di storia dell’arte moderna e contemporanea (Università La Sapienza-Roma) , ordinario di lingua e letteratura italiana. Visiting professor nell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e in altre numerose università estere. Giornalista, critico d’arte dal 1974 al 2002 a Il Giornale di Indro Montanelli, poi a Libero dal 2002 al 2012. Nel 2012 ritorna e riprende sul quotidiano “Il Giornale” la sua rubrica “Scenari dell’arte”.