Lasciato Fossombrone era stato prima il Veneto e poi, all’età di 18 anni, Monza. Era il 1905: qui, in una città che avrebbe sempre sentito come sua, sarebbe morto esattamente mezzo secolo dopo.

Sono passati settant’anni da quel giorno: era il 19 novembre del 1955 e la voce della scomparsa di Anselmo Bucci corse rapida di bocca in bocca. I suoi funerali, testimonia il Cittadino dell’epoca, furono un bagno di folla: “Si sono svolti fra due ali di popolo lungo la via Vittorio Emanuele, piazza Roma, via Italia, diretti al duomo”.

L’atteso omaggio della città all’artista arriva da Musei civici, dove viene inaugurata venerdì, 21 novembre, la mostra “Anselmo Bucci. Monza e il Novecento” in un progetto degli ex Umiliati affidato alla curatela di Alberto Crespi con la collaborazione degli Amici dei musei e del Memb, il Museo etnologico. Una trentina di opere, tutte appartenenti alle collezione civiche tra dipinti e incisioni che seguendo un percorso espositivo cronologico partiranno dalla sala temporanea per trasferirsi alla galleria dei ritratti e concludersi nell’ultima sala al primo piano, dove sono presenti alcune opere nell’allestimento permanente.

Anselmo Bucci, Monza e il Novecento: il legame con la città

«Bucci è stato profondamente legato a Monza, perché nonostante tutti i suoi viaggi e i soggiorni all’estero, qui viveva la sua famiglia e in particolare l’amatissima sorella Emilia, detta la Bigia – racconta Crespi -. Per lui, anche quando ha iniziato a viaggiare, anche negli anni di guerra, è stato un porto sicuro dove tornare sempre». Tanto da sceglierlo come casa definitiva dopo il termine del Secondo conflitto mondiale, quando il suo studio milanese fu distrutto dai bombardamenti. «Un legame con la città che definirei anche molto poetico», aggiunge Crespi che tratteggia Bucci come uno «spirito libero che ha saputo filtrare le suggestioni del suo tempo, uomo colto, capace» non solo di dipingere e di applicarsi con successo nell’incisione, ma anche di scrivere – era anche giornalista per il Corriere della sera.

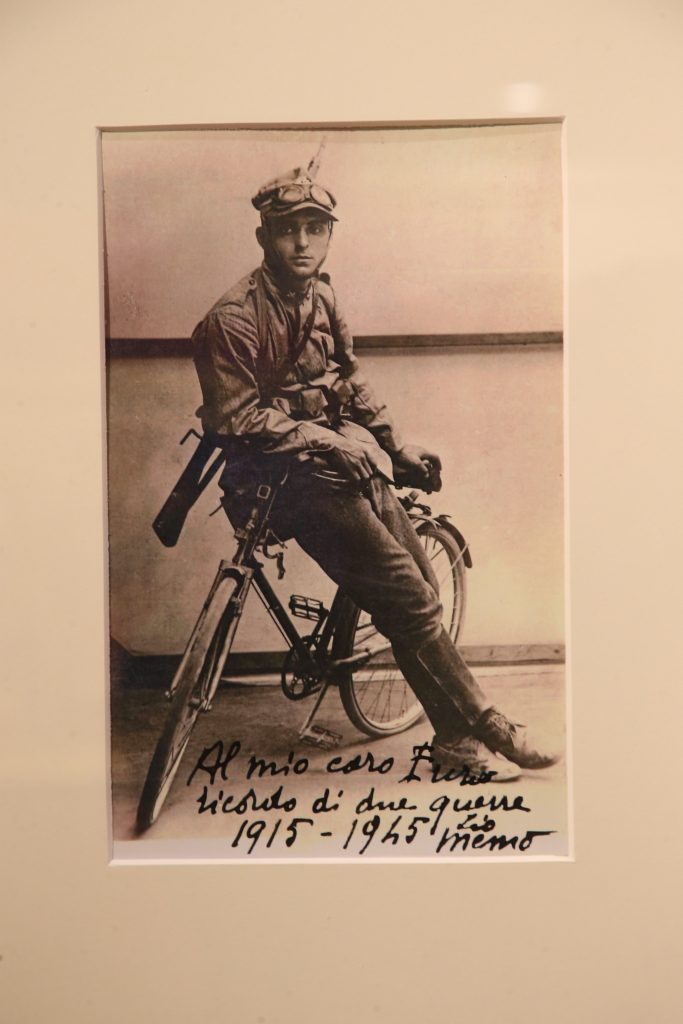

«Un uomo profondo, in sintesi», che aveva iniziato subito a tessere legami con altri artisti nel circolo Coenobium, frequentato da Eugenio Bajoni, «con cui strinse un’amicizia profonda», Guido Caprotti, Leonardo Dudreville: «Con quest’ultimo proprio nel 1906 parte per raggiungere Parigi, insieme anche al critico Mario Buggelli. Ci arriva a 19 anni, cercando un modo di sopravvivere in quella che era la vera capitale mondiale dell’arte, immergendosi nella vita di quegli anni. Il modo di pagarsi da vivere lo trova: facendo l’incisore e diventando presto molto apprezzato dagli editori specializzati parigini, che gli pubblicano le opere». Tra i tanti lavori restano serie straordinarie come “Paris qui bouge”, la città che si sposta, «mettendo in risalto una delle sue inclinazioni, cioè quella di essere attento soprattutto alla gente, al popolo, caratteristica fondamentale anche durante gli anni di guerra e poi nel periodo successivo».

Anselmo Bucci, Monza e il Novecento: la mostra fino a gennaio

L’altra pagina importante della sua produzione sono d’altra parte i ritratti delle grandi signore della borghesia milanese, «in cui coglie lo spirito del personaggio e riesce a trasmettere anche il loro ambiente», sintetizzati per esempio nel «capolavoro nello spirito dell’art déco che è il ritratto della signora Rapuzzi Guelta, del 1928», scelto come immagine guida della mostra e del catalogo, che è stato sostenuto dall’associazione Amici dei musei.

Parzialmente vittima della damnatio memoriae che ha investito molti artisti degli anni del Fascismo, la sua figura nel panorama del Novecento si è riscattata, grazie alle mostre che gli sono state dedicate in città prima e poi molto frequenti in tutta Italia nell’ultimo decennio. «Una cesura c’è stata, nel dopoguerra, così come è accaduto per esempio a Sironi, ma direi che la mostra alla Permanente di Milano nel 1983 lo rimesso al suo posto», osserva il curatore. Chiave, poi, quella organizzata nel 2005, a mezzo secolo dalla morte, all’arengario e al Serrone, curata da Enrico Crispolti, in collaborazione con Alberto Montrasio e Mario Fossati, promossa dal Comune e in collaborazione con la Fondazione di Monza e Brianza e il Cittadino.

Dopo l’inaugurazione, la mostra rimane allestita in via Teodolinda da sabato 22 a lunedì 6 gennaio. Il primo evento collaterale domenica, alle 16, con una visita guidata (da prenotare su museicivicimonza.it).