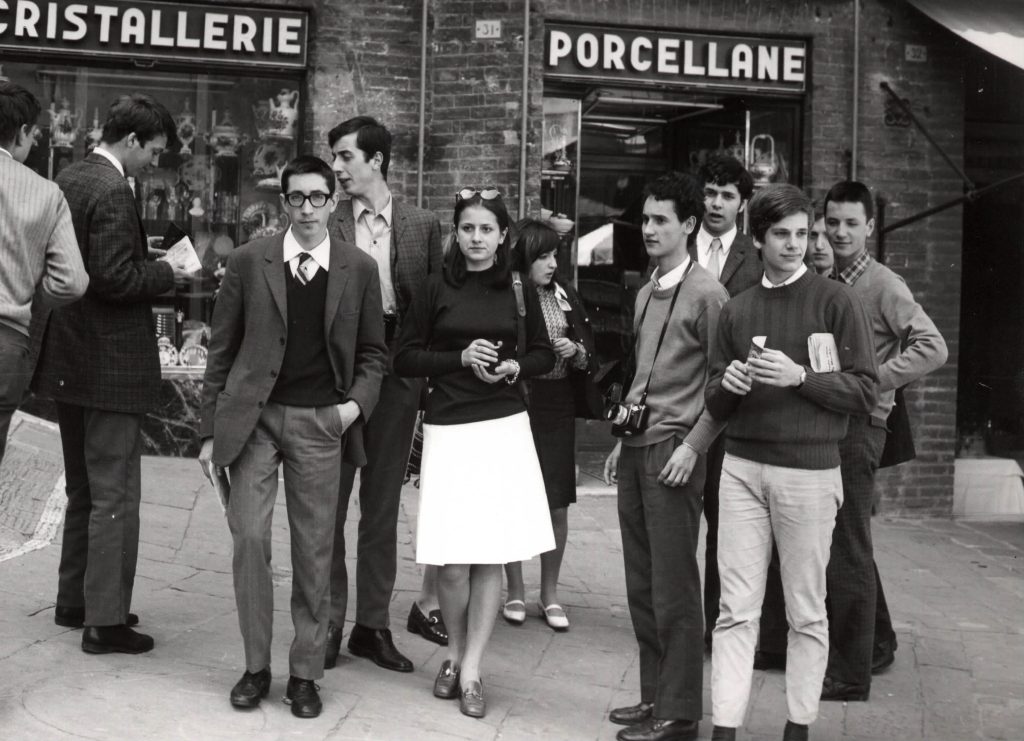

I ricordi di quello che per molti è stato il periodo più bello della vita, ma soprattutto le amicizie nate sui banchi di scuola e più salde che mai dopo sessant’anni emergono da ogni pagina di “Storie di un prima da un dopo”, la pubblicazione degli studenti della terza C del liceo Zucchi di Monza che si sono diplomati nel 1970.

Il volumetto sarà presentato sabato 22 novembre, alle 17, nell’aula magna dell’istituto: all’incontro, a cui interverranno la preside Rosalia Natalizi Baldi e il sindaco Paolo Pilotto, i ragazzi di un tempo hanno invitato quelli della attuale terza C per un ideale passaggio di testimone. Scorrendo i loro racconti si viene proiettati in un mondo che non c’è più, che il Sessantotto con le sue rivendicazioni sembra non aver scosso troppo: la classe, ben poco politicizzata, ha partecipato solo a una manifestazione delle tante organizzate dagli alunni del Frisi e dell’istituto d’arte. I protagonisti hanno perfino dimenticato il motivo della protesta ma alcuni di loro sono saliti sul monumento ai Caduti issando un cartello contro l’autoritarismo: la terza C, concordano, si è battuta con successo contro l’obbligo per le ragazze di indossare il grembiule nero e per consentire loro di entrare in classe con i pantaloni.

Monza, liceo Zucchi: sabato 22 la presentazione “in casa”

La contestazione, quella dura, l’hanno conosciuta più tardi, durante le occupazioni delle università: niente a che vedere con il clima sereno respirato allo Zucchi, caratterizzato dalle partite a biliardo in un bar a pochi passi dalla scuola quando bigiavano, il trancio di pizza da Mauro, i maschi che facevano il filo alle compagne della sezione A. Dalle loro parole emerge l’affetto per i due compagni scomparsi e si materializzano alcune figure chiave tra cui i bidelli che durante la ricreazione piazzavano il banchetto sotto il porticato e vendevano panini con il salame e brioches.

Uno dopo l’altro sfilano le memorie dei ventuno studenti che hanno raccolto l’appello lanciato durante la cena di Natale del 2024 da Tiziano Garbo e sposato da Massimo Soroldoni a cui si sono aggiunti Alberto Cadioli e Matteo Faglia. «Ci siamo detti: tutti pubblicano libri, perché noi no? – spiega Garbo – ne è venuta fuori l’immagine di una bella classe, unita, da cui sono usciti medici, professionisti, insegnanti che continuano a ritrovarsi. Gli anni dello Zucchi sono stati anche duri, ma sapevamo che il nostro dovere era studiare e lo abbiamo fatto».

Sfogliando la pubblicazione, in realtà, non pare che tutti rientrassero in quello che uno di loro ha definito il gruppo dei secchioni. Garbo, come tanti ha un ricordo speciale, tutto suo: una sciarpa viola di lana, fatta a mano, regalatagli da due compagne. «Ero l’unico tifoso della Fiorentina – dice – quand’ero piccolo era una squadra molto forte: io, però, credo d’averla scelta perché mi piaceva la maglia con il giglio rosso in campo bianco». Quella sciarpa che non c’è più lo ha accompagnato per tanti anni: l’ha indossata nel settembre 1987 a San Siro, nella tribuna riservata alle autorità dove Silvio Berlusconi era attorniato dai politici e dove, unico tifoso dei viola con Indro Montanelli, ha esultato per il 2-0 sul Milan.

Monza, liceo Zucchi: questioni di sindaci

Luca Bertazzini il primo ottobre 1965, il giorno in cui ha varcato la soglia dello Zucchi, l’ha ben scolpito nella mente e non per l’emozione provata nell’approdare al ginnasio: «Ho lottato a lungo per cercare di convincere mia mamma a lasciarmi indossare i pantaloni lunghi, ma ho perso – racconta – mi sono ritrovato con i calzoni corti in mezzo a tutti i compagni e alle ragazze. Mi sono davvero sentito umiliato e ho solidarizzato subito con Guido Di Maggio, l’unico che come me aveva quelli corti». L’imbarazzo deve essere durato poco perché Bertazzini è stato per molto tempo il capoclasse: «Quando gli insegnanti non c’erano – spiega – dovevo scrivere sulla lavagna i nomi dei buoni e dei cattivi». Quel ruolo non gli si è più staccato di dosso e apre tutte le rimpatriate della terza C con una lectio magistralis: «Serve per dare il la ai ricordi – afferma – siamo sempre stati molto uniti e da una trentina di anni ci ritroviamo a Natale. Riguardando con gli occhi di oggi quei cinque anni credo che siano stati i più belli della nostra vita, nonostante la severità di alcuni professori».

Bertazzini, da vero capoclasse, ha tratteggiato nel volumetto le caratteristiche di ogni compagno e quello che gli hanno trasmesso perché, come testimonia il titolo del suo contributo, ha imparato da tutti.

L’intesa che legava la classe è confermata da Rosella Panzeri: «Sono stati cinque anni molto ricchi – riflette – e ci è rimasta la capacità di rimanere insieme. Noi eravamo considerati i paria del liceo perché studiavamo francese in un periodo in cui si capiva che l’inglese avrebbe avuto la meglio: ricordo ancora la grande competizione con il corso B nel torneo di pallavolo». La C diplomata nel 1970 ha conquistato per cinque anni il campionato di istituto di volley ma non ha mai vinto una partita a pallacanestro fino all’arrivo in terza di Giuseppe Nais, catapultato a Monza dal Friuli per giocare in serie B con la Candy Brugherio: da allora la classe è diventata imbattibile e si è ritrovata in tasca anche il titolo di campione di basket. Nais, avvocato a Udine, è stato rintracciato dopo oltre mezzo secolo e sabato 22 dovrebbe partecipare alla presentazione del libro.

Gli studenti d’un tempo ricordano con affetto anche alcuni docenti: «Alzira Bonfanti, l’insegnante di italiano al ginnasio era molto brava e arguta – dice la Panzeri – l’insegnamento per lei era una vera missione. Alfonso Valentini, il professore di matematica, mi ha telefonato quando sono diventata sindaco e mi ha detto: “Promettimi che non ti occuperai mai di bilancio”. Non avrei potuto toccare un numero, io che nella sua materia ho sempre preso voti bassi».

Monza, liceo Zucchi: la gara clandestina in autodromo

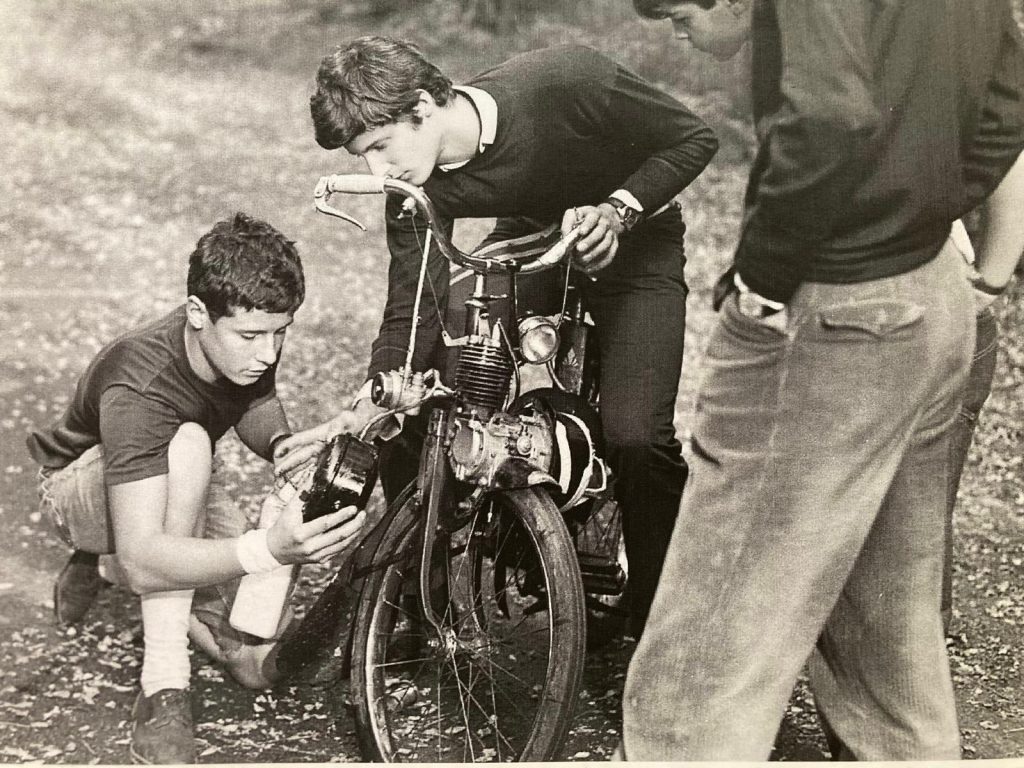

Se c’è un episodio che, con le gite, tanti ex studenti ricordano con simpatia è la gara clandestina di velosolex organizzata in autodromo. E una parte del fascino dell’evento è legata proprio all’alone di proibito che l’ha circondato: com’è nata l’idea di cimentarsi sulla pista con le particolari biciclette su cui era installato un motorino, molto in voga in quegli anni e pubblicizzate da Brigitte Bardot, lo spiega Massimo Soroldoni, uno dei trascinatori della Terza C.

«Eravamo dei veri fanatici del circuito, passavamo là le nostre giornate – racconta – non perdevamo una competizione: seguivamo, in particolare, quelle dei prototipi. I velosolex erano diffusissimi anche tra le ragazze perché andavano a non più di 40 chilometri all’ora: ne avevo uno anch’io». Fatto sta che il gruppetto mette a punto il piano, fa girare la voce tra gli amici, trova gli equipaggi e disegna il tracciato: «La corsa si è svolta in parte sul vecchio curvone abbandonato e in parte nel bosco – prosegue l’ideatore – è durata sei ore e ogni velosolex aveva due piloti che si davano il cambio. È stato un successone».

Per gli studenti entrare in autodromo non è stato per nulla difficile: le reti di recinzione erano forate da parecchi buchi e il perimetro non era protetto dalle telecamere di sorveglianza. Il problema, però, è sorto in occasione della seconda edizione: la voce è girata un po’ troppo e al momento della partenza si sono presentati i vigili o, a seconda dei ricordi, i poliziotti e hanno bloccato tutto. «Ci è andata bene – commenta Soroldoni – si sono limitati» a una lavata di capo senza prendere alcun provvedimento. La terza C ha anche un altro primato: da quel quinquennio è uscita una decina di medici, un numero inusuale perfino per l’epoca. Anche Soroldoni pareva destinato a quella carriera, seguendo le orme del padre, ma ha avuto una sorta di folgorazione dopo l’orale della maturità, mentre tornava a casa.

«Ho deciso che volevo studiare i cervelli elettronici – dice – il termine computer non era usato e la parola informatica non era stata ancora coniata. Già allora c’era l’idea che le macchine, che in realtà erano calcolatori, avrebbero potuto sostituire il cervello umano: a mio papà è venuto un colpo e mi ha portato a casa del professor Alfonso Valentini, che era stato suo compagno di classe, per capire se si trattava di una idea seria». L’insegnante ha dato il suo benestare e lui si è iscritto alla facoltà di Matematica: «Quella di Informatica – conclude ancora Soroldoni– non c’era ancora».